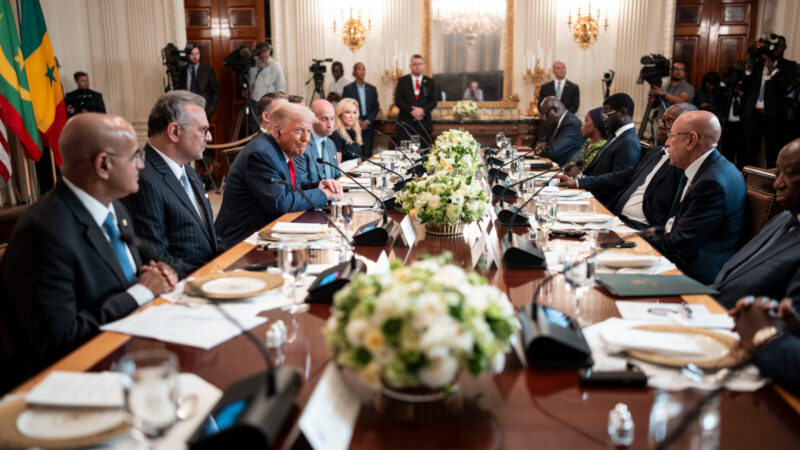

L’image est saisissante, presque théâtrale. Autour de la table d’un déjeuner diplomatique à la Maison-Blanche, Donald Trump reçoit cinq chefs d’État ouest-africains — Mauritanie, Sénégal, Gabon, Guinée-Bissau et Liberia. Le décor est solennel, les enjeux considérables. Et pourtant, c’est une remarque lapidaire du président américain qui retiendra l’attention : alors que son homologue mauritanien entame une intervention dithyrambique, Trump le coupe net — “Maybe we need to go a little bit quicker on this”. Le message est clair : ici, on ne vient pas pour les discours, mais pour les résultats.

Cette sortie, loin d’être anodine, incarne l’approche implacablement pragmatique d’un chef d’État qui entend transformer les relations entre les États-Unis et l’Afrique. Exit les oraisons protocolaires et les promesses d’aides sans suite. Trump veut parler contrats, concessions minières, infrastructures, retours sur investissement. L’Amérique ne tend plus la main, elle propose un deal — à prendre ou à laisser. Et dans cette nouvelle partition, l’Afrique n’a plus le luxe de s’étendre : elle doit convaincre, séduire, livrer, en un temps record.

Les chefs d’État présents, pris à témoin de ce changement de ton, ont réajusté leur posture. Chacun s’est appliqué à résumer, vendre, valoriser son pays en quelques minutes, comme on présente un projet à un investisseur pressé. Les terres rares mauritaniennes, les richesses agricoles sénégalaises, les promesses énergétiques du Gabon : tout est devenu argumentaire. L’Afrique, ce jour-là, n’était plus un continent en quête de solidarité, mais un espace concurrentiel tentant de capter l’attention d’un décideur au carnet de chèques conditionné.

Mais derrière la leçon d’efficacité, c’est aussi une gêne qui s’installe. Car cet épisode souligne une faiblesse : celle d’un certain tropisme africain pour la parole longue, le détour diplomatique, l’excès de révérence. Face à un monde devenu brutalement mercantile, cette rhétorique peine à convaincre. Trump, en quelques mots, a exposé le fossé entre une tradition diplomatique figée et les nouvelles règles du jeu international : parler peu, prouver beaucoup, négocier sans trembler.

En somme, ce déjeuner n’a pas seulement illustré une évolution des rapports États-Unis–Afrique. Il a révélé une vérité plus profonde : pour exister dans l’arène mondiale, l’Afrique devra se départir de ses habits anciens, et parler le langage froid et direct du pouvoir. Non pas en renonçant à ses valeurs, mais en leur donnant une force stratégique. Dans ce monde où les silences sont plus lourds que les mots, la parole africaine n’aura de poids que si elle sait aller à l’essentiel — avec dignité, mais sans détour.